YouTubeチャンネルの登録者を増やすための 6ステップ・24のチェックリスト

「YouTubeチャンネルを開設したものの、一向に登録者が増えない」 「動画を投稿し続けているが、再生数が伸び悩んでいる」

このような悩みを抱えるYouTube運用担当者は少なくありません。

動画コンテンツのニーズが高まるなか、YouTubeを活用する人や企業は増えていますが、

闇雲に動画をアップロードしているだけではチャンネルの成長は見込めません。

チャンネルを成長させるために重要なのは、明確な戦略と継続的な改善です。

本記事では、YouTubeの登録者を着実に増やすために押さえておきたいポイントを、「6つのステップ」と「24のチェックリスト」に分けてわかりやすく解説します。

目次[非表示]

チェックリスト一覧

本記事では、YouTubeチャンネルの成長に必要な要素を体系的に整理し、

下記のような「6つのステップ」と「24のチェックリスト」をまとめました。

ステップ | チェックリスト |

|---|---|

1. チャンネルの土台づくり | テーマ設定を明確にする |

競合チャンネルの調査をする | |

ユーザーを調査する | |

2. チャンネルのカスタマイズ | チャンネルアイコンの作成 |

透かしの設定 | |

エンドカードの設定 | |

チャンネル自体の説明欄の設定 | |

チャンネルアートの設定(ヘッダー) | |

3. 最後まで見てもらう動画制作 | 最初のつかみを大事にする |

「音」に気をつける | |

離脱しないような工夫をする | |

テロップでわかりやすく表現する | |

チャプターを設定する | |

動画内でチャンネル登録や次のアクションを促す | |

4. 動画を見つけてもらう工夫 | 魅力的なサムネイルを設定する |

タイトルに検索されやすいキーワードを入れる | |

概要欄を設定する | |

タグ・ハッシュタグを設定する | |

再生リストを活用して動画を整理する | |

他SNS・メディアからの流入を図る | |

5. 視聴者とのコミュニケーション | コメントへの返信を行う |

コミュニティを利用する(アンケート・投稿機能) | |

6. データを用いた分析・改善 | YouTubeアナリティクスを利用する |

アナリティクスのデータを元にPDCAをまわす |

チェックリストに沿って一つひとつ実践していけば、

これまで見えていなかった課題が明確になり、着実にチャンネル登録者を増やしていくことが可能です。

ぜひ自社のYouTubeチャンネルの運営にお役立てください。

STEP1|チャンネルの土台づくり

家を建てる際に基礎工事が最も重要であるように、YouTubeチャンネルもまずは土台を固めることが成功への鍵です。誰に、何を、どのように届けるのか。この設計が曖昧なままでは、どんな施策も効果が半減してしまいます。

1.テーマ設定を明確にする

テーマの設定というと当たり前のことに感じる方も少なくないかと思いますが、

テーマが明確でなく、雑多な動画置場となってしまっているYouTubeチャンネルの例は少なくありません。

まずは「このチャンネルは何のために存在するのか?」という軸を明確に定めることが重要です

これはYouTube運用の出発点であり、すべてのコンテンツ制作の判断基準となります。

テーマが曖昧なまま動画を投稿し続けると、視聴者は「このチャンネルでは何が得られるのか」がわからず、登録やリピート視聴に繋がりません。

YouTubeは膨大なコンテンツが並ぶ場であるため、明確なメッセージや専門性がないチャンネルは埋もれてしまいます。

「料理レシピを短時間で紹介する」「未経験から始めるプログラミング学習の過程を記録する」「マーケティングの最新トレンドを毎週解説する」など、

テーマや提供価値を具体的に絞ることで、視聴者にとっての“選ぶ理由”が生まれます。

発信内容を1〜2つのジャンルに絞ると、チャンネル全体に一貫性が出て、動画同士の関連性も高まりやすくなります。これはYouTubeのアルゴリズム上でも有利に働く要素であり、動画が“関連動画”として表示されやすくなる効果も期待できます。

2.競合チャンネルの調査をする

チャンネルの成長に向けて、自分と近い領域で成果を出している他チャンネルの存在を知ることは非常に重要です。

競合チャンネルのリサーチは、成功事例から学び、自分の動画改善に活かすための第一歩です。

また、ここでいう「競合」とは必ずしも事業上のライバルや同業者に限りません。

YouTube上では、視聴者の“時間”を奪い合う構造になっているため、似たテーマで人気を集めているチャンネルや、

同じターゲット層に向けて発信しているチャンネルすべてが、ある意味で競合といえます。

たとえば、住宅リフォーム会社のチャンネルを運営している場合、視聴者は「理想の住まい」や「暮らしの快適さ」を求めて情報を集めており、

その中の一つの選択肢として、リフォームに関して調べている可能性もあります。

そうなると、同業他社のチャンネルだけでなく、「ルームツアー系のインテリアVlog」や「収納術・掃除術など暮らし改善系のチャンネル」なども参考対象になり得ます。

重要なのは「自分のチャンネルが、どんなコンテンツと並んで表示され、視聴者に比較されるのか?」という視点です。

YouTubeの検索機能や、関連動画にどのような動画が表示されているかなどを参考にしてみるのがおすすめです。

競合チャンネルを複数チェックし、下記のようなポイントを参考にしてみましょう。

・サムネイルの色使いや構図

・タイトルの言葉選び

・冒頭のつかみや構成の特徴

・コメント欄での視聴者の反応

単に真似をするのではなく、「なぜこのチャンネルは伸びているのか?」という視点で観察し、

それを参考にしながら自社のチャンネルに落とし込むことが大切です。

3.ユーザー調査

競合分析と並行して、ターゲットユーザーが実際にどのような情報を求めているのかを調査します。

作り手の思い込みではなく、データに基づいたニーズ把握が、視聴される動画企画の土台となります。

具体的な調査方法としては、以下が挙げられます。

サジェストキーワード調査:

ラッコキーワードなどのツールを使い、メインターゲットが検索しそうなキーワード(例:「メール配信 比較」)を入力します。そこから派生して検索されているキーワード(サジェストキーワード)は、ユーザーの具体的な悩みや疑問そのものです。これらのキーワードを元に動画企画を考えましょう。

Q&Aサイトの活用:

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで、ターゲット層がどのような質問を投稿しているかを確認します。リアルな悩みの宝庫であり、動画コンテンツの絶好のネタ元になります。

自社の営業担当やカスタマーサポートへのヒアリング:

日々顧客と接している社内のメンバーから、「顧客からよく受ける質問」や「つまずきやすいポイント」をヒアリングするのも非常に有効です。

STEP2|チャンネルのカスタマイズ

YouTubeでは「動画の内容」だけでなく、「チャンネル自体の見た目や整備状況」も視聴者の判断材料になります。視聴者がチャンネルに訪れた際に、「信頼できそう」「他の動画も見てみたい」と思わせるための第一印象作りが必要です。

4.チャンネルアイコンの作成

チャンネルのアイコンは、YouTube上のさまざまな場面に表示される“顔”のような存在です。

検索結果・コメント欄・動画ページ・チャンネルページなど、視聴者が最も頻繁に目にする要素の一つといえます。

人物であれば、表情や照明が明るく、縮小しても視認しやすいバストアップの画像が適しています。

企業やブランドであれば、ロゴの簡略版など、スマートフォンで見ても判別できるシンプルなデザインを選びましょう。

一度設定すれば長く使うことになるため、チャンネルの世界観やコンセプトに合ったビジュアルで統一することが大切です。

5.透かしの設定

「透かし(ブランディングの透かし)」とは、動画の右下に常に表示されるクリック可能なアイコンのことです。

ここにチャンネルアイコンや「チャンネル登録」といった文言入りの画像を設定することで、視聴者は動画を見ながらいつでもワンクリックでチャンネル登録ができるようになります。

これは、視聴者にチャンネル登録を促す上で非常に効果的な機能です。設定は「YouTube Studio」の「カスタマイズ」→「ブランディング」から簡単に行えます。

表示タイミングは「動画の最後」「指定した開始時間」「動画全体」から選べますが、常に登録の機会を提供できる「動画全体」に設定しておくのがおすすめです。

6.エンドカードの設定

エンドカードは、動画の最後5〜20秒間に表示できる画面で、チャンネル登録ボタンや他のおすすめ動画、再生リストなどを設置できます。

視聴者が動画を見終えた後の次のアクションを促し、チャンネル内を回遊してもらうための重要な機能です。

視聴満足度が高まっている動画の最後に「関連動画はこちら」「チャンネル登録をお願いします」と案内することで、スムーズに登録や次の動画再生へと繋げることができます。

必ず「チャンネル登録ボタン」と、次に見てもらいたい「関連性の高い動画」や「再生リスト」を1〜2本セットで設定しましょう。

7.チャンネル自体の説明欄の設定

チャンネルの「概要」ページに表示される説明文です。

ここには、「誰のためのチャンネルで、どのような価値を提供するのか」を分かりやすく記述します。

最初の数行は検索結果などにも表示されるため、特に重要です。

ターゲットが検索で使いそうなキーワードを不自然にならない程度に盛り込むことで、YouTube内での検索対象になりやすくなる(SEO効果)というメリットもあります。

企業の公式サイトへのリンクや、問い合わせ先の情報も忘れずに記載しておきましょう。信頼性の担保に繋がります。

8.チャンネルアートの設定(ヘッダー)

チャンネルアートは、チャンネルのトップページ上部に表示されるヘッダー画像です。

チャンネルの「世界観」を視覚的に伝える看板の役割を果たします。

ここには、チャンネルのテーマやコンセプト、動画の投稿頻度(例:「毎週水曜18時更新」)などを記載すると良いでしょう。

視聴者はこのチャンネルがアクティブに更新されていることを知り、期待感を持って登録を検討してくれます。

注意点として、チャンネルアートはPC、スマートフォン、テレビなど、表示されるデバイスによって見える範囲が異なります。

重要な情報(ロゴやテキスト)は、どのデバイスでも表示される中央の安全領域に収まるようにデザインすることが必須です。

STEP3|最後まで見てもらう動画制作

視聴者にチャンネル登録をしてもらうためには、動画を再生してもらうだけではなく、その動画をなるべく最後まで見てもらい、満足度を高めることが大前提です。

最後まで見てもらうことで、チャンネル登録・他動画の視聴・高評価・シェアといった視聴者のアクションにつなげることができます。

このステップでは、視聴維持率を高めるための工夫を見ていきましょう。

9.最初のつかみを大事にする

動画の冒頭10〜15秒は、視聴者がそのまま見るか離脱するかを判断する分岐点です。

冒頭で「この動画は自分に関係がある」と思ってもらえるような構成にすることが大切です。

例えば、「問いかけ」「結論の先出し」「Before/Afterの提示」など。「こんな悩みありませんか?」から始めたり、「今日は◯◯を3つ紹介します」と最初に伝えることで、視聴者の関心をつなぎとめることができます。

10.「音」に気をつける

映像のクオリティと同じくらい、あるいはそれ以上に「音質」は重要です。

音声が聞き取りづらい、BGMが大きすぎる、ノイズが多いといった動画は、視聴者に大きなストレスを与え、即座に離脱されてしまいます。

高価な機材は必要ありませんが、最低限ピンマイクなどを使用し、クリアで聞き取りやすい音声を収録することを心がけましょう。

また、話の邪魔にならない程度の適切な音量でBGMを流したり、重要なポイントで効果音を入れたりすることで、動画にメリハリが生まれ、視聴者を飽きさせません。

11.離脱しないような工夫をする

単に話しているだけの映像が延々と続くと、視聴者は退屈してしまいます。

視聴者を視覚的に飽きさせず、テンポの良い動画にするために、編集で工夫を加えましょう。

具体的には、話の合間にある不要な「えーっと」「あのー」といった部分をカット(ジャンプカット)するだけでも、動画のテンポは格段に良くなります。

また、話している内容を補足する図解やイラスト、関連する映像(インサートカット)を適宜挿入することで、情報が理解しやすくなると同時に、視覚的な変化が生まれて離脱を防ぐ効果があります。

12.テロップでわかりやすく表現する

音声が出せない環境で視聴しているユーザーや、音声だけでは内容を理解しきれないユーザーのために、テロップは非常に有効です。

重要なキーワードや結論だけでもテロップで表示するようにしましょう。

その際、文字の色やサイズ、背景に座布団(帯)を敷くなどして、映像に埋もれず、瞬時に内容が把握できるような視認性の高いデザインを心がけることが重要です。

13.チャプターを設定する

チャプター機能は、動画に目次を設定し、視聴者が見たいセクションにすぐにジャンプできるようにする機能です。

特に、情報量が多く長尺になりがちな解説動画などでは、視聴者の利便性を大きく向上させます。

見たい情報にすぐアクセスできるため、視聴満足度の向上に繋がります。

設定方法は簡単で、動画の概要欄に「00:00 オープニング」「01:30 〇〇とは」のように、半角でタイムスタンプと項目名をリストアップするだけです。

Googleの検索結果に動画の主要な場面が表示される「キーモーメント」にも利用されるため、SEOの観点からも設定しておくべき機能です。

14.動画内でチャンネル登録や次のアクションを促す

どれだけ良い動画を作っても、視聴者に次の行動を促さなければ、チャンネル登録には繋がりません。

動画の途中や最後に、「参考になったらチャンネル登録と高評価をお願いします」「さらに詳しい資料は概要欄からダウンロードできます」といった形で、具体的な行動喚起(Call To Action)を入れましょう。

タイミングとしては、視聴者が「なるほど」と納得したであろうポイントの直後や、すべての解説が終わった動画の最後が効果的です。

演者が直接呼びかけるだけでなく、テロップや画像で視覚的に促すのも忘れないようにしましょう。

STEP4|動画を見つけてもらう工夫

素晴らしい動画が完成しても、視聴者に見つけてもらえなければ意味がありません。

ここでは、YouTubeの広大なプラットフォーム上で自社の動画をターゲットに届け、

クリックしてもらうための施策(VSEO: Video Search Engine Optimization)について解説します。

15.魅力的なサムネイルを設定する

サムネイルはお菓子で言ったらパッケージ、雑誌で言ったら表紙のように、まず目につくであろう非常に大事な要素です。

視聴者は動画の中身を見る前に、まずサムネイルで「見るかどうか」を判断します。Googleによると、

視認性の高い文字(できれば3〜5語程度)、明暗のコントラスト、顔のアップや感情表現、統一感あるデザインなどを意識しましょう。

スマートフォンでの表示を想定し、小さくても伝わる構成にすることがポイントです。

16.タイトルに検索されやすいキーワードを入れる

タイトルは、サムネイルと並んでクリック率に大きく影響する要素であり、同時にYouTube内の検索順位を決める重要な要素でもあります。

まず、ユーザーが検索で使うであろうメインターゲットキーワードを必ずタイトルの前半に含めるようにしましょう。

その上で、「【完全版】」「〇〇するための3つのコツ」のように、動画の内容や得られるメリットが具体的に伝わるような文言を加えます。

数字や【】(隅付き括弧)を使って目を引く工夫も有効です。ただし、クリックを誘いたいあまりに内容と乖離した「釣りタイトル」は、視聴者維持率の低下を招き、逆効果なので絶対にやめましょう。

17.概要欄を設定する

概要欄は、動画の内容をテキストでYouTubeのアルゴリズムに伝える重要な役割を担います。

特に最初の2〜3行は、検索結果や動画再生ページで「もっと見る」をクリックしなくても表示されるため、最も重要なエリアです。

ここには、動画の要約と、タイトルに含めきれなかった関連キーワードを自然な文章で盛り込みましょう。

それ以降のエリアには、前述のチャプター設定、関連動画や再生リストへのリンク、自社サイトや資料ダウンロードページへのURL、SNSアカウントへのリンクなどを定型文として記載しておくと効率的です。

18.タグ・ハッシュタグを設定する

タグは、動画の内容を補足するキーワードを登録する機能で、YouTubeが動画のカテゴリや内容を理解する手助けをします。

これにより、自社の動画と関連性の高い他の動画の「関連動画」欄に表示されやすくなります。

設定すべきタグは、動画のメインターゲットとなるキーワード(例:MAツール)、それをより具体的にしたキーワード(例:MAツール 比較、MAツール おすすめ)、

チャンネル全体を表すキーワード(例:BtoBマーケティング、〇〇株式会社)など、広さの異なるキーワードを複数(5〜15個程度)設定するのがおすすめです。

競合の人気動画がどのようなタグを設定しているか、ツールを使って調査するのも有効です。

19.再生リストを活用して動画を整理する

再生リストは、特定のテーマに沿った動画をまとめてグループ化する機能です。

視聴者が一つの動画を見終えた後、リスト内の次の動画が自動的に再生されるため、チャンネル内での滞在時間を延ばし、連続視聴を促す効果があります。

例えば、「MAツール活用講座」「Web広告運用入門」「新人マーケター向け研修」のように、テーマやターゲット別に再生リストを作成しましょう。

これにより、視聴者は興味のある分野の動画をまとめて視聴でき、チャンネル全体の価値をより深く理解してくれます。

作成した再生リストは、チャンネルのトップページや、動画のエンドカード、概要欄からも積極的にリンクを貼り、導線を作りましょう。

20.他SNS・メディアからの流入を図る

YouTube内での施策だけでなく、外部からの流入経路を確保することも重要です。

新しい動画を公開したら、企業の公式SNSアカウントで必ず告知しましょう。

その際、単にURLを貼るだけでなく、動画の見どころをテキストで要約したり、一部を短い動画として切り取って投稿したりと、各SNSの特性に合わせた投稿を心がけるとエンゲージメントが高まります。

また、自社のオウンドメディアやブログ記事内で、関連するテーマのYouTube動画を埋め込むのも非常に効果的です。

既存の顧客やファンに動画の存在を知らせ、初動の再生数を確保しましょう。

STEP5|視聴者とのコミュニケーション

一方的に情報を発信するだけでなく、視聴者と積極的にコミュニケーションを取ることで、エンゲージメントが高まり、単なる視聴者から熱心な「ファン」へと関係性を深めることができます。

ファンは継続的に動画を視聴してくれるだけでなく、好意的な口コミを広げてくれる貴重な存在です。

21.コメントへの返信を行う

動画に寄せられるコメントは、視聴者との重要な接点です。内容に応じてお礼を伝えたり、質問に答えたりすることで、「このチャンネルは運営者と距離が近い」と感じてもらいやすくなります。

すべてに返信できなくても、「いいね」や「ハート」を付けるだけでも効果があります。コメント欄が活発になると、YouTubeの評価にも良い影響を与える可能性があります。

22.コミュニティを利用する(アンケート・投稿機能)

チャンネル登録者が一定数(現在は500人以上)に達すると、「コミュニティ」タブが利用できるようになります。

これは、動画投稿以外で視聴者と交流できる掲示板のような機能です。テキストや画像、アンケート、GIFなどを投稿できます。

この機能を活用し、「次回、どちらのテーマの動画が見たいですか?」といったアンケートを実施したり、動画の裏話や近況報告を投稿したりすることで、視聴者との双方向のコミュニケーションが生まれます。

視聴者を巻き込んで企画を考えることで、ニーズに合った動画を制作できるだけでなく、視聴者の「自分もチャンネル作りに参加している」という意識を高め、ファン化を強力に促進することができます。

STEP6|データを用いた分析・改善

YouTubeチャンネルの成長には、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し続けることが不可欠です。

施策を実行したら、必ずデータを振り返り、何が効果的で、何が課題だったのかを分析し、次のアクションに繋げましょう。

23.YouTubeアナリティクスを利用する

YouTube Studioの「アナリティクス」機能では、再生回数・平均視聴時間・視聴者維持率・登録者数の増減など、さまざまな数値が確認できます。

中でも注目すべき指標は以下のとおりです:

インプレッションとクリック率(CTR)

動画が表示された回数と、そこからクリックされた割合。

サムネイルやタイトルの改善に活かせます。

平均視聴時間と再生率

どのくらいの時間視聴されたか。動画の構成や尺の適正を見直すヒントになります。

視聴者維持グラフ

どこで離脱されているかが一目で分かるため、動画の改善に活かせます。

24.アナリティクスのデータを元にPDCAをまわす

データを確認するだけで終わらず、「なぜこの動画は伸びたのか?」「どの部分が離脱につながったのか?」

といった仮説を立て、次の動画で改善を試みることが重要です。

これを継続することで、チャンネルの成長スピードが加速していきます。

【改善サイクル(PDCA)の例】

Plan(企画) :データに基づいて次のテーマや構成を計画

Do(制作・投稿) :実際に動画を制作・投稿

Check(分析) :アナリティクスでパフォーマンスを確認

Act(改善) :離脱ポイントやCTRをもとに構成やサムネイルを見直し

登録者増加を支援する主要サイト

本記事でご紹介した施策を継続的に分析・改善していく上で、便利なサイトも数多く存在します。

ここではその一部をご紹介します。

SAMUNE

SAMUNEは、人気YouTubeのサムネイルをキーワードごとに一覧で確認できる無料ギャラリーサイトです。現在YouTubeでクリックされているサムネイルの傾向を視覚的に把握できるため、自チャンネルのサムネイル設計や表現トーンの方向性を検討するうえで非常に参考になります。

「文字数はどのくらいが適切か」「顔出しの構図はどうなっているか」「背景に使われている色の傾向」など、企画ごとに最適なデザインを導き出すヒントになります。

ラッコキーワード

ラッコキーワードは、特定の言葉に関連する検索ワード(サジェストキーワード)を一覧で取得できる無料ツールです。YouTubeで「どんなワードが一緒に検索されているか」「どんな切り口で動画にすればよいか」を発想するための出発点として活用できます。

特に「動画のタイトルを決めたいが、視聴者の検索ニーズが見えない」というときに、関連キーワードを調査することで視聴者ニーズを把握するヒントを得ることができます。

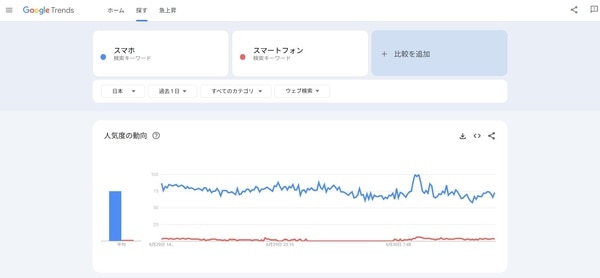

Googleトレンド

Googleトレンドは、特定のキーワードの検索数が、時間と共にどのように変動しているかをグラフで確認できるツールです。季節性のあるトピックや、最近話題になっているトレンドを把握するのに役立ちます。複数のキーワードを比較することもできるため、意味が近い言葉をどちらのキーワードを使う方が良いか判断するのに利用することもできます。

例えば「スマホ」と「スマートフォン」の場合、圧倒的に「スマホ」の方が検索ボリュームが多いので、タイトルには「スマホ」を使う、などの判断をすることができます。

LOCUSのYouTubeコンサルティングサービスの紹介

本記事では、YouTubeの登録者を着実に増やすために押さえておきたいポイントについてご紹介させていただきました。

目的を明確にし、押さえるべきポイントを押さえた上で、YouTubeを戦略的に活用することで、より大きな成果につなげていくことができます。

YouTubeの運用において、ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

弊社では、YouTubeチャンネルの総合的なコンサルティングサービスを提供しています。

これからYouTubeの運用に本格的に取り組みたい方、すでにチャンネルを持っていながら運用面でお困りの方は、 ぜひお気軽にお問い合わせください。

>>YouTubeコンサルティングサービス紹介ページはこちら

▼YouTubeコンサルティングサービス資料のダウンロードはこちらから

監修者

渡邊 友浩(株式会社LOCUS 事業推進グループ チーフ)

2017年、動画制作・動画マーケティング支援を行うLOCUSに入社。営業としてBtoB/BtoC問わず累計80社以上の動画活用を支援。現在は事業推進グループとして、宣伝会議やデジタルハリウッドSTUDIOをはじめ、企業・団体向けセミナーで多数登壇。現場で培った経験をもとに、企業のYouTube活用やブランディング動画など、動画マーケティングの戦略立案と実践的な活用ノウハウを発信し続けている。