動画マーケティングを徹底解説! 成果を出すポイントを4ステップで紹介

近年、スマートフォンや高速通信技術の普及により動画視聴のハードルが下がり、動画を活用したマーケティングは多くの企業にとって欠かせない手法となっています。

一方で、動画マーケティングを始めようと思っても、「そもそもどんな動画を作ればよいのだろうか?」「どのように配信をすればよいのだろうか?」といった基本的なノウハウがわからず、取り組むことができていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、今まで累計2,000社以上・20,000本以上の動画制作や動画活用を支援してきた実績豊富な弊社(LOCUS)が、動画マーケティングの基本概念や注目される理由、メリット・デメリット、企画から制作、配信から効果検証のポイント、成功事例などを解説します。

目次[非表示]

動画マーケティングとは?基本概念と重要性

動画マーケティングとは、動画コンテンツを活用して商品やサービスをプロモーションし、顧客とのコミュニケーションを図る手法を指します。

企業の認知度向上から販売促進、更には顧客サポートなど様々な目的で利用されます。

動画マーケティングにおいて重要なことは、ただ動画を制作して配信して終わりではなく、なんらかのビジネス上の目的を達成するために動画を活用するということです。

ただクオリティの高い動画を作成すれば良いというわけではなく、目的に応じた企画や、配信後の効果検証など、丁寧に行うことが動画マーケティングで成果を出すには重要なポイントです。

動画マーケティングが注目される理由

では、なぜ動画マーケティングは注目をされているのでしょうか。

「情報伝達力」「5G・スマートデバイスの普及」「コロナ禍以降のDX化の加速」という3つの観点で簡単に解説します。

動画コンテンツの持つ高い情報伝達力

アメリカの調査会社フォレスター・リサーチのジェームズ・マクイヴィー博士によると、約1分間の動画は、文字数にして180万文字、Webページ約3,600ページ分に相当する情報伝達力を持つと言われています。動画には音、動き、時間軸といった複数の要素が含まれるため、複雑な内容でも短時間でわかりやすく伝えることが可能です。

また、視覚と聴覚を通して情報を伝える動画は、文字を読むよりも圧倒的に記憶に残りやすいというメリットもあります。アメリカ国立訓練研究所が提唱する「ラーニングピラミッド」によると、文字を読んだ際の記憶定着率が10%なのに対し、オーディオビジュアル(=動画)を視聴した場合では20%になると言われています。

これらはあくまで一説ではありますが、動画コンテンツは情報伝達や記憶の定着のために有効な手段であるといえます。

高速通信技術・スマートデバイスの普及

かつては動画の再生開始まで長い読み込み時間が発生したり、通信制限が気になり、動画の視聴自体が忌避されることが多くありました。しかし5Gなどの高速通信技術とスマートデバイスの普及により、動画のストリーミング環境は劇的に向上しました。今では数秒で高画質動画が再生され、途切れにくくなっています。

その結果、電車での移動中やカフェ、自宅のソファなど、場所を選ばず気軽に動画コンテンツを楽しめるようになり、動画視聴は日常的な行動へと定着しました。特に4K映像やライブ配信、VRコンテンツなどデータ量の大きい動画でもストレスなく視聴できるようになったことで、企業はマーケティング施策として動画を組み込みやすくなり、ユーザーも情報収集や娯楽を動画に頼る比率が高まっています。

コロナ禍以降の非対面化・DXの加速

2020年頃からコロナ禍を契機にリモートワークやオンライン接客が急速に普及し、コミュニケーションの手段も対面から非対面へシフトすることも増え、非対面でも情報をわかりやすく伝える手段として動画の活用が注目されるようになりました。

弊社へも「展示会へ出展できないため、そのかわりに商品理解用の動画コンテンツを作成したい」「セミナーを対面で行えないため、セミナーを動画化したコンテンツを作成したい」など、コロナ禍をきっかけとした相談を数多くいただきました。

接触制限が緩和された現在でも、DX推進の施策として動画の活用を継続・拡大する企業が増えています。

動画マーケティングのメリット

では、動画マーケティングのメリットとは何なのでしょうか。

短時間で多くの情報量を伝えられる

注目される理由にも記載をしましたが、動画には画像や音声、文字情報など多彩な表現要素を詰め込むことができます。

短い動画であっても、文字や静止画に比べて圧倒的に多くの内容を簡潔かつ直感的に伝えられる点が大きな利点です。

一見わかりにくいサービスや、文字情報だけでは伝えることが難しいコンセプトも、動画であれば視覚や聴覚で補完をすることでわかりやすく、的確に情報を伝えることが可能です。

拡散されやすく、認知拡大やブランディングにつながる

魅力的な動画は、SNSやYouTubeなどでユーザー自身が拡散してくれる可能性が高まります。

また、多くのSNSでは、ユーザーのエンゲージメントを重視しており、 動画はそのエンゲージメントが高くなりやすいため、優先的に表示される傾向があると言われています。話題性のあるコンテンツが拡散すれば、一気に企業や商品の知名度を押し上げることができます。

顧客サポート・教育コストの削減

動画は集客だけではなく、顧客サポートにも活用をすることが可能です。

例えば、サービスの操作マニュアルやFAQを動画形式にすることで、顧客が自分のペースで操作手順や利用方法を学べるようになります。

これによりサポートへの問い合わせを減らし、そこにかかるコストや時間を大幅に削減をすることができます。

動画マーケティングのデメリットと注意点

メリットが大きい一方で、動画制作ならではのコストやリスクが存在します。事前に押さえておきたい注意点を解説します。

動画制作リソースやコストの負担

スマートフォンの普及や編集ツールの進化により動画制作のハードルは昔と比べて下がっています。

しかし、一定のクオリティを求める場合は依然として専門的なスキルや機材、人材が必要なのも事実です。

やみくもに制作を進めるのではなく、目的や伝えたい内容を明確にし、必要な要件をしっかりと定義したうえで、無駄のない進行を心がけることが重要です。

炎上リスクとコンテンツ監修の難しさ

動画がSNSやネット上で拡散されるスピードは非常に速いため、知名度を押し上げることができる一方で、不適切な表現が含まれると炎上に発展するリスクがあります。

公開前には必ず複数人で内容をチェックし、社会的な配慮や情報の正確性を十分に確認して動画を投稿することが重要です。

関連記事:企業YouTubeの炎上対策:原因・予防策・初動について解説

効果測定が複雑で難しい

動画には再生数、視聴維持率、クリック率など、取得できるデータは多岐にわたります。

それらを適切に使うことで、動画の改善をすることができるのは強みである一方で、目的を明確にしないとデータの読み取りが難しくなり、改善の方向性を誤る可能性もあります。

例えば、よくあるのが再生数だけを評価基準にしてしまうケースです。ただ再生数の増加だけを目指してしまうと、 本来目指すべき成果(購買、問い合わせ、認知など)と乖離した分析になってしまうこともあるため、目的に応じたKPIの設計を行うことが重要です。

成果を出すための動画マーケティングの4ステップ

効果的な動画マーケティングを行うには、ただ闇雲に動画を作って公開するのではなく、

段階を踏んで、企画から制作、配信、評価・改善までの一連の流れを押さえて取り組む必要があります。

本記事では4つのフェーズに分けて解説します。

企画フェーズ|まず「なぜ作るのか?」を決める

動画制作の要件を決めるのに役に立つフレームワークが「5W1H」です。

弊社も要件定義やヒアリングの際にこの「5W1H」をベースに情報の整理を行います。

Why:なぜ動画を活用するのか?(目的)

Who:動画の視聴ターゲットは誰か?

What:動画内で訴求する内容は何か?

Where:動画をどの媒体で配信/活用するか?

When:いつ動画を配信/活用するのか? (納期、配信タイミング)

How:どのような内容/企画/表現にするか?

これらの項目を動画を作る前に整理をしておくことで、効果的な動画を作成することに役立ちます。特にこの中でも 「Why(目的)」からまず決めることを強くおすすめします。動画マーケティングでよくある失敗例としては、「芸能人が出演するかっこいいクリエイティブ」「他社が作っているWebCMと近いような動画」「YouTubeでなにか載せなければならないから、そこに掲載するための動画」など、動画の表現や配信先がありきで目的不在のまま制作に至ってしまうケースです。

目的不在のまま制作に進んでしまうと、「結局これなんのために作ったのだっけ?」と成果に寄与しない自己満足の動画となってしまいます。

目的から決めることをぜひ意識してください。

マーケティングファネルの考え方を用いた目的設定

前述した目的を設定をする 際に用いることが多いのが、マーケティングファネルの考え方です。

マーケティングファネルは、ユーザーが商品やサービスを認知して、実際に購入などのアクションに至るまでの一連の流れを漏斗のような図で表したものです。

購買行動が購入に近づくにつれて、ユーザーが少数に絞り込まれている様子を表しています。

このマーケティングファネルのフェーズに合わせて情報を整理すると、どのような動画を活用するべきかがわかりやすくなります。

例えば、ゴールを商品の購入と設定し「認知」「理解促進」「検討」の各フェーズごとに情報を整理すると下記の図のようになります。

認知のフェーズでは、

ユーザーは「商品のことを知らない」と考えられるため、動画が果たすべき役割は「まず多くの人に商品を知ってもらい、興味を持ってもらうこと」です。

そうすると動画の掲載場所はTVCMやYouTube広告、デジタルサイネージなどなるべく多くの人に視聴してもらえる媒体が好ましいです。ここでのゴールはあくまで興味を持ってもらうことなので、短い尺で興味を喚起できるポイントを絞って伝えるような動画がおすすめです。

理解促進のフェーズでは、

ユーザーは「興味はあるけどほしいと思っていない」ため、動画が果たすべき役割は、「興味を持っている人に、より商品のことを詳しく理解してもらうこと」です。

そのため動画の掲載場所は商品に興味を持っている人が訪れるであろう場所、例えば商品のWebサイトや広告のランディングページ、YouTubeチャンネルなどが好ましいです。このときの動画はすでに興味を持っている方がターゲットなので、インパクトを重視した動画よりかは、商品の特徴やメリットを的確に伝えるような商品・サービス紹介動画がおすすめです。

検討のフェーズでは、

ユーザーは「欲しいとは思っているが、まだ決めかねている」と考えられるため、このとき動画が果たすべき役割は「購入の後押しとなる情報を提供すること」です。

掲載場所は理解促進と似ていますが、WebサイトやLP、YouTubeチャンネルなどが好ましいです。このフェーズの動画では、例えばお客様インタビュー動画や、使い方などを示したHowTo動画など、具体性のある情報や、購入の不安やハードルを取り除くような動画がおすすめです。

これらはあくまで一例ですので、必ずこの通りに作らなければいけないわけではありません。

ですが、認知から購入までのフェーズを整理することで、目的からブレることがないクリエイティブを作ることに役立ちます。

弊社が動画制作のヒアリングをさせていただく際も「今回の動画の目的は認知でしょうか?理解促進でしょうか?」というような質問をさせていただいたり、

実際にクライアント企業の既存の動画をフェーズ別に分類して、ご提案をさせていただくことも多いです。

ぜひ目的設定の際はこの考え方を使ってみてください。

制作フェーズ|目的に沿った動画表現と体制づくり

企画の方向性が固まったら、具体的にどのような形式で動画を作るかを検討します。

また、動画の制作を外注するのか・内製するのかなど、制作の体制作りも重要なポイントです。

実写/アニメ/インタビューなど、目的別の形式選び

企画にあたりよくいただく質問が、「実写で作成するべきか、アニメーションで作成するべきか」というご質問です。

目的や伝えたいメッセージ、視聴者の属性を考慮し、効果的な表現方法を選ぶことが大切です。

実写の強みとしては、自分ゴト化されやすいことやリアリティを出すことができるということです。インタビュー動画などでは実際に話している様子を映し出すことで信頼感や説得力を増すことが可能です。視聴者の感情を動かしたいという場合は、実写のほうが好ましいことが多いです。

一方アニメーションの強みとしては、実写では難しい世界観や概念を表現することができるということです。一見分かりづらい複雑なサービスの仕組みや、無形商材の価値、未来のビジョンなど、実写では捉えにくい内容を「わかりやすく」伝えることが可能です。また、「かわいい」「近未来的」などテイストの自由度も高いことも特徴です。

どちらが効果的かという明確な答えはありませんが、それぞれの特徴を把握した上で適切な表現で動画を作成することが重要です。

内製か外注か?メリット・デメリットの比較

制作時に必ず議論になるポイントは「内製するか?外注するか?」ということです。弊社は数多くの企業から、動画制作の外注先のパートナーとしてお仕事をさせていただいていますが、またそれとは別に、動画制作を内製化したいというご相談をいただくこともあり、内製化の支援やコンサルティング、社内研修なども行っています。このような立場から外注・内製のポイントを解説します。

内製にはさまざまなメリットが存在しますが、最も大きいのは制作費用の面です。制作会社やプロのクリエイターに依頼をすると、そのクオリティと引き換えに一定程度の費用がかかります。また、同じ動画をたくさん制作する際は、その都度費用が発生してしまいますが、内製を行う場合はこれらの費用を抑える事が可能です。

また、スケジュール管理の柔軟性も内製のメリットの一つです。外注の場合は、動画の変更や修正が生じた場合に制作会社とのスケジュールの兼ね合いから、希望通りの納期に対応できないケースもあります。内製の場合はそのような場合でも迅速に対応をすることが可能であることが多いです。

一方で内製のデメリットとしては、初期コストが発生するという点です。機材や編集ソフトの導入が必要であったり、専門スキルを持つ社員がいない場合、習得までにも時間がかかってしまいます。また、クオリティに関しても内製の場合、担当者の技術や経験、センスなどに左右されるため、制作物にバラつきが出やすく求めるクオリティを維持できない可能性もあります。加えて、担当者が離職をしてしまうことで、制作リソースが担保できないなどのリスクも存在します。

どちらが良いというわけではありませんが、①コスト・②クオリティ・③スケジュール に関して、

自社に必要な動画はどのようなものであるのかを整理した上で、内製・外注の方針を判断することをおすすめします。

配信フェーズ|適切な場所・方法で届ける

完成した動画を配信・公開する際には、配信先のプラットフォームの特性を意識する必要があります。

また、より多くの人に見てもらうためには、サムネイルやタイトルなど動画のクリエイティブ以外の部分でも工夫が必要です。

配信先プラットフォームの特徴とクリエイティブで意識をするべきポイント

配信フェーズでよくある失敗例としては、プラットフォームの特性を意識せず配信をしてしまうことです。

例えば、「YouTubeなどのストック型プラットフォーム」と「XやFacebookなどのフィード型プラットフォーム」では視聴態度が異なります。

前者は、検索や関連動画から能動的に選んで視聴されることが多いですが、後者はタイムラインの中で目が留まったらようやく視聴されます。そのため、後者のほうがより冒頭のつかみを意識する必要があります。

また、音声に関してもYouTubeは音声オンで見られる割合が高いのに対して、フィード型のコンテンツの場合は音声オフで見られる可能性が高いため、字幕やテロップをつけるなど、音声なしでも内容が十分に伝わる工夫が必要です。

これはあくまで一例ではありますが、どのプラットフォームにも画一的なクリエイティブを配信するのではなく、プラットフォーム別で最適化したクリエイティブを配信することをおすすめします。

サムネイル・タイトルなどの最適化

配信フェーズでもう一点重要なポイントは、サムネイルやタイトルなど動画をクリックしてもらうための要素です。

YouTubeを例に上げると、視聴者はキーワードで検索をしたり、関連動画やレコメンドされて表示された動画の中から、サムネイルやタイトルを見てその中から1つクリックをして再生します。

ここで重要なポイントは、「クリックする瞬間まで動画の中身そのものはわからない」ということです。動画がいかにクオリティが高 く魅力的な動画であっても、サムネイルやタイトルが魅力的でないと視聴者に届けることはできません。せっかく制作した動画をより多くの人に届けるためにもぜひここは意識をしてください。

サムネイルやタイトルで最低限意識をしたいポイントを下記にピックアップしました。是非参考にしてください。

また、これらはYouTubeに関してのポイントですが、他のプラットフォームでも共通する部分は多いです。

各種SNSの場合も、この動画がどんな動画であるかをテキスト情報やサムネイルで適切に伝える必要があります。またWebサイトに掲載をする際は、Webサイト上のどこに掲載をするかも大切なポイントです。目立たない箇所に動画を置くのではなく、なるべくファーストビュー(サイトを開いたときに最初に目に入るエリア)に掲載をすると、再生をしてもらいやすくなります。

配信時には「どのように掲載をしたら、視聴者にクリック・再生してもらえるか?」という点を意識してください。

評価・改善フェーズ|「やりっぱなし」にしない仕組み

動画は配信して終わりではなく、その動画の評価を行い、次回以降の施策のための改善点を見つけることが大切です。

主な分析指標(平均再生率・視聴者維持率・CTRなど)

動画の振り返りの指標としてわかりやすいのは、再生回数ですがそれ以外にも多くの動画プラットフォームでは様々な指標を確認することができます。

YouTubeを例に上げると、YouTubeアナリティクスという機能で様々な指標を確認をすることが可能です。指標の例を下記にまとめますが、ここで意識をしてほしいポイントとしては、これらの指標が動画の中身が関係する領域か、しない領域かを切り分けて考えるという点です。

これをLOCUSでは独自の呼称で、「外的要素」「内的要素」と呼んでいます。

例えば「クリック率」に関して、クリックするかしないかは動画の中身を見る前に視聴者が判断するため、外的要素。「平均再生率」に関して、視聴者は動画の中身を見て、最後まで見るか否かを判断しているため、内的要素というように分類をしています。

YouTubeアナリティクスではかなり多くの指標が確認できるため、混乱してしまいがちですが、

動画を再生する前に関わる指標が「外的要素」、動画を再生した後に関わる指標が「内的要素」と考えて分類をすると分かりやすいです。是非参考にしてみてください。

指標を元にした改善施策の例

指標を確認した上で、次回以降の施策に活かしていくことが動画マーケティングにおいては重要なポイントです。

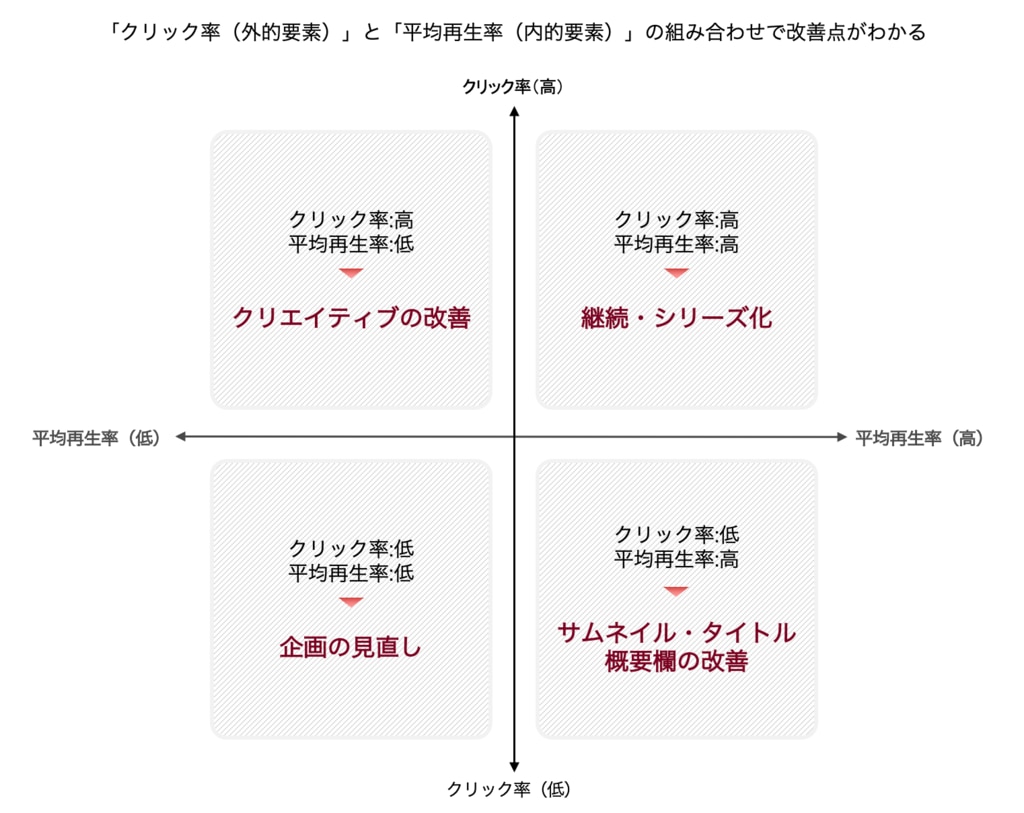

先述した、外的要素の「クリック率」と内的要素の「平均再生率」を用いて、改善方法を紹介します。

上記の図は、縦軸に外的要素の「クリック率」、横軸に内的要素の「平均再生率」を示したものです。配信した動画の数値を振り返り、4象限に分類するとそれぞれの動画の改善点が見えてきます。

まずは右上の「クリック率・平均再生率ともに高い動画」に関しては、優秀な動画と言えるので、引き続き同様のアプローチで継続をしていきます。

続いて、左上の「クリック率は高いが、平均再生率は低い動画」これはサムネイルやタイトルでクリックしてもらっている一方で、動画の中身で視聴者を惹きつけられていない動画です。そのため動画の中身の改善が必要です。

また、右下の「クリック率は低いが、平均再生率は高い動画」これは動画の中身には魅力を感じてもらっているが、サムネイルやタイトルでは興味を惹くことができていない可能性が高いです。そのため、タイトルやサムネイルの改善を行います。

最後に、左下の「クリック率も平均再生率も低い動画」これは外的・内的要素のどちらも視聴者を惹きつけることができていないため、根本的な企画の見直しが必要かもしれません。

このように外的要素と内的要素に切り分けて考えると、改善のために取り組むポイントが明確になります。ぜひ試してみてください。

動画マーケティングの成功事例

実際の事例を知ることで、自社の取り組みに活かせるヒントが見えてきます。

ここでは、弊社で担当した代表的な成功事例を紹介します。

動画広告で効果が出た事例

ジャルパック様の「びっくりオプション」のプロモーション動画を制作させていただきました。

YouTube広告用に、冒頭でターゲットを絞り込み、メリットを伝えたい層にしっかりと訴求する構成としました。

「びっくり」にかけて、アニメーションと特徴的なナレーションでインパクトを持たせる工夫をしています。

完全視聴率が45%、広告配信後、販売件数が目標対比180%UPするなど、高い効果を実現しています。

お客様インタビュー:JALパック様

https://www.locus-inc.co.jp/interview/jalpak

採用動画で効果が出た事例

株式会社JR東海リテイリング・プラス様は、東海道新幹線をご利用のお客様へ多岐にわたるサービスを提供しています。

弊社では同社の、新幹線パーサーの採用を目的としたブランディング動画を制作させていただきました。

仕事の魅力ややりがいが学生に深く伝わるよう、実話をもとにしたパラパラ漫画のアニメーションで、共感を呼ぶストーリーに仕上げる工夫をしました。

本動画の活用により、内定承諾率が40%から70%へと大幅に向上し、採用における大きな成果を実現しています。

お客様インタビュー:JR東海リテイリング・プラス様

https://www.locus-inc.co.jp/interview/jr-cp

ブランディング動画で効果が出た事例

株式会社バンズダイニング様は、飲食店経営と牛タン製品の通販事業を展開しています。

弊社では同社の、通販サイトの主力商品「伊達のくらの牛タン」のプロモーション動画を制作させていただきました。

商品の圧倒的な魅力やこだわりが直感的に伝わるよう、調理工程のシズル感を徹底的に追求し、食欲をそそる映像に仕上げる工夫をしました。

結果として、通販サイトの平均滞在時間が約2倍に増加し、直帰率が80%から33%へと大幅に改善されました。

お客様インタビュー:バンズダイニング様

https://www.locus-inc.co.jp/interview/bonds-dining

サービス紹介動画で効果が出た事例

ドリームエリア株式会社様は、子供向け見守りGPSサービス「みもり」を開発・運営しています。

弊社では同社の、サービスリニューアルに伴う製品紹介動画を制作させていただきました。

文章だけでは伝わりにくい多数の機能を、実際の利用シーンを再現することで、保護者の方が「安心な毎日」を具体的にイメージできるよう工夫しました。

結果、Webサイトの滞在時間や申込率に好ましい変化をもたらしています。

お客様インタビュー:ドリームエリア様

https://www.locus-inc.co.jp/interview/dreamarea

マニュアル・HowTo動画で効果が出た事例

株式会社ヤナセ様は、メルセデス・ベンツをはじめとする輸入車の正規販売代理店です。

弊社ではMBUX(Hi,Mercedesと話しかけるだけで起動する対話式音声認識機能などを有するインフォテイメント・システム)の操作説明動画を制作させていただきました。

お客様が必要な情報だけをすぐに見つけられるよう、長い動画を機能ごとに短い動画へ分割し、YouTubeで展開する工夫をしました。

これにより、顧客満足度の向上と、営業担当者の説明ツールとしての活用に繋がっています

お客様インタビュー:ヤナセ様

https://www.locus-inc.co.jp/interview/yanase

よくあるQ&A

動画マーケティングに関する代表的な疑問をまとめました。導入にあたってのヒントにしてください。

新たに動画マーケティングを始めるときは、社内の体制づくりや具体的なコスト、配信先の選定など、検討すべき項目が多岐にわたります。よくある質問をあらかじめ確認しておくことで、スムーズに導入を進めることが可能です。

Q1. BtoB業界でも動画マーケティングは有効ですか?

BtoB領域においても、製品デモや導入事例などを動画で説明することで、高い理解度や信頼感を得やすい傾向があります。

商談獲得やブランドイメージの向上につながり、すでに多くの企業が実践しています。

Q2. 1本あたりの制作費はどのくらいかかりますか?

制作費は企画内容や撮影方法、クオリティなどによって大きく変動します。

低予算なら数万円、高度な撮影や編集を伴う場合は数百万円以上かかることもあります。

Q3. 動画制作会社の選び方のポイントはありますか?

制作実績の豊富さや、コミュニケーションの円滑さはもちろんですが、目的を踏まえた提案を行ってくれるかを重要視することをおすすめします。

動画マーケティングの成功のためには、制作段階で目的を踏まえそれに応じたクリエイティブが必要です。

自社の課題やニーズを捉えて、「なんのために動画を作るのか?」を理解したうえで制作を進めてくれるかどうかをチェックしましょう。

まとめ

動画マーケティングは、多くの企業にとってこれからのプロモーション活動に欠かせない手法です。企画立案から検証までを丁寧に行い、継続的な改善へとつなげることが成功への近道といえます。

動画制作にはリソースやコストがかかる一方で、高い情報伝達力と拡散力を兼ね備えた優れたプロモーション手法です。

目的・ターゲットの明確化から制作・配信、効果測定までを一貫して行い、改善サイクルを回すことで大きな成果を得ることができます。

動画マーケティングに取り組みたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者

渡邊 友浩(株式会社LOCUS 事業推進グループ チーフ)

2017年、動画制作・動画マーケティング支援を行うLOCUSに入社。営業としてBtoB/BtoC問わず累計80社以上の動画活用を支援。現在は事業推進グループとして、宣伝会議やデジタルハリウッドSTUDIOをはじめ、企業・団体向けセミナーで多数登壇。現場で培った経験をもとに、企業のYouTube活用やブランディング動画など、動画マーケティングの戦略立案と実践的な活用ノウハウを発信し続けている。